前の10件 | -

地盤改良工事 [線路&DCC&レイアウト]

ポイント1ヵ所の保線工事と考えていたのですが

結局この部分の片渡り2か所計4個のポイントと

勾配部分のカーブ線路1/4週分2線の大工事をする事に

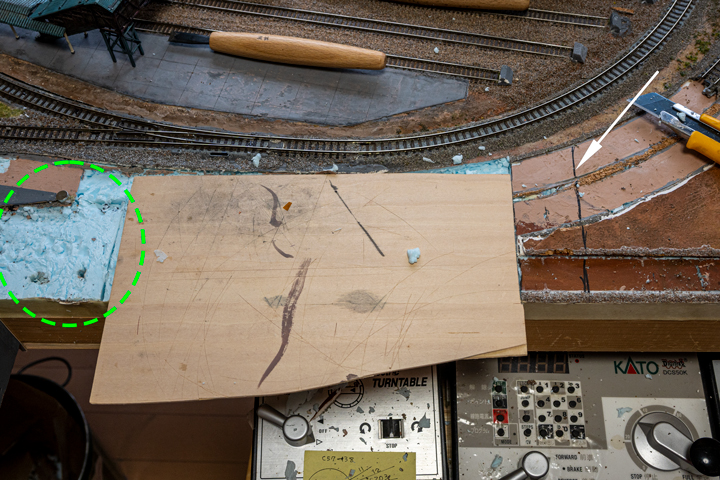

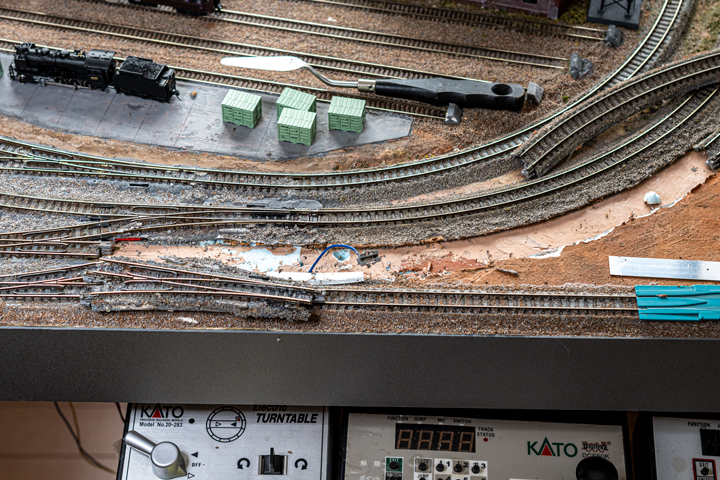

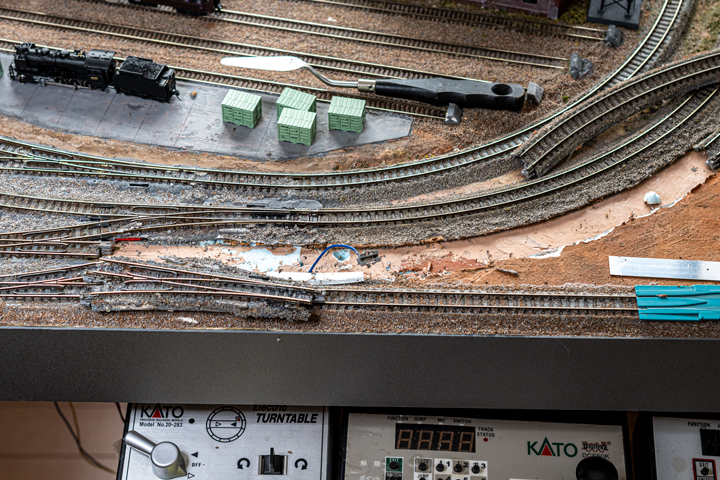

ポイント4個を剥ぎ取ったレイアウトの地盤

スタイロフォームの上に木工パテAを塗った物

表面は凸凹だと思います

ポイントにDCCデコーダーを内臓しているので

ポイント駆動用等の配線は一切有りません

ポイント4個が載る部分の地盤に2tの合板を敷く事にします

2tでは薄い気もしますが手持ちの適当な板はこれしか在りません

2枚重4tはスタイロフォームを4mm掘り下げる事に成り

大変なので却下

カッターでスタイロフォーム掘り下げ中

板を当てて高さ確認中

最初は写真の端切れ板を使うつもりでしたが

左右の幅を伸ばして線路の繋ぎ目が板の上に来るようにします

右側は矢印で示した黒線部分まで

左は点線で囲ったもう一つのポイントの半分まで

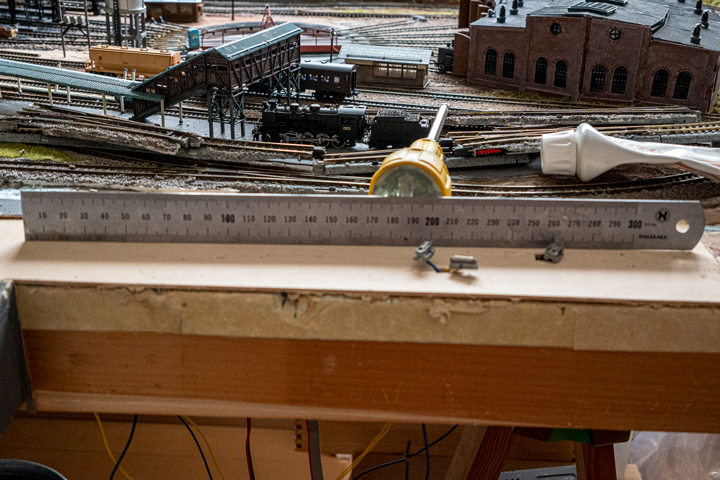

だいぶん削れました

指の感触で凸凹を確認しながら削ります

スケールを当てて平面度確認

全面2mm掘り下げたので合板を切出しました

結構広範囲になりました

上に見える右ポイント部も含めようかと考えましたが

収集が付かなくなりそうなんのでパス

合板をスタイロフォームに直接木工ボンドで貼ろかな

と考えていましたが

下地のスタイロフォームは大いに凸凹のハズ

その凸凹を吸収する為に

木工パテAを使う事にします

接着完了!

丸一日置いて平面度確認中 OKの様です

カーブ線路を1/4周分剥がしたのは

カントを付ける為なんです

随分前に拡張工事をした際にカントを付けたと思っていたのですが

どうやら勘違い・・・

カント付けだけに線路を剥がすのは躊躇していましたが

いい機会なので合わせて作業します

一体何ミリ浮かせば良いのか色々調べても判らず

1.5tの厚紙が有ったのでそれを使う事にしました

ポイント4個+1個とカーブ線路を仮接続して試運転

快走しています

写真には無いですが無論9600も快走

カントの感じもこんなもんでしょう!

次回は仕上げかな

では、また。

保線作業 [線路&DCC&レイアウト]

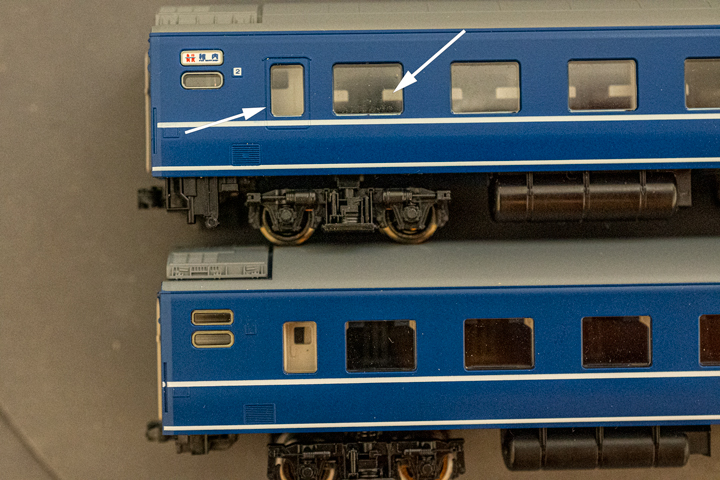

完成した急行「まりも」編成を

レイアウトでまったりと走らせていましたが

どうせなら2編成同時運転とキハ82特急〇〇を投入

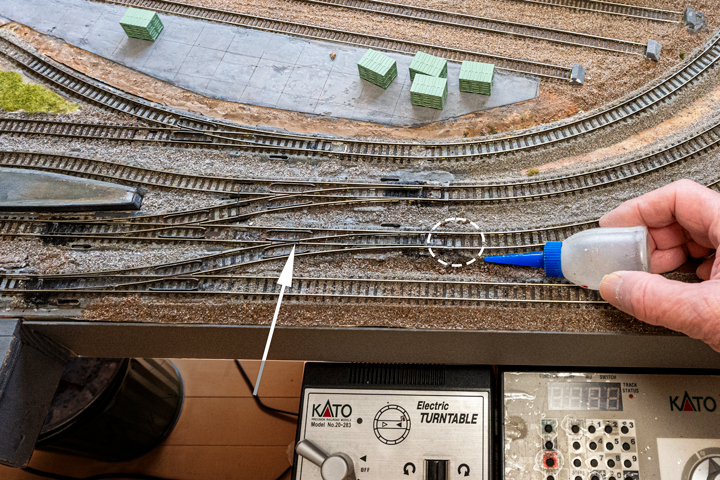

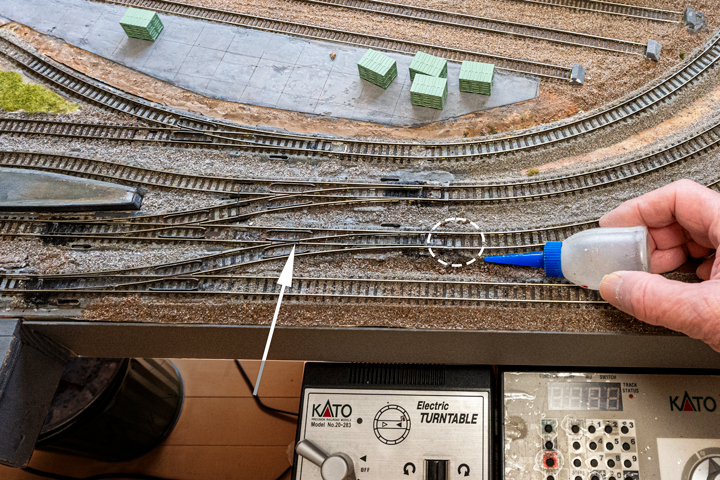

でもM車が頻繁に写真の位置で脱線します・・・

点線で囲った部分のポイントでM車の後部台車が分岐側へ逃げる

ちょっと前にはDD51も同じ場所で脱線してました

どうせなら2編成同時運転とキハ82特急〇〇を投入

でもM車が頻繁に写真の位置で脱線します・・・

点線で囲った部分のポイントでM車の後部台車が分岐側へ逃げる

ちょっと前にはDD51も同じ場所で脱線してました

どうやら右のカーブ線路とポイントの接続に問題が

DD51が脱線した時に点線部の接続部レールに段差が有ったので

少々ヤスって高さを合わせのが拙かったのかな?

取敢えずポイントを剥がすべくバラストにエタノール散布

エタノールでバラストが緩んだので

マイナスドライバーを差し込んで線路を浮かせます

線路を少し浮かせた状態で試運転すると

脱線しなくなったので隙間に0.5tのプラ板を挿入

これで様子を見る事にしましょう

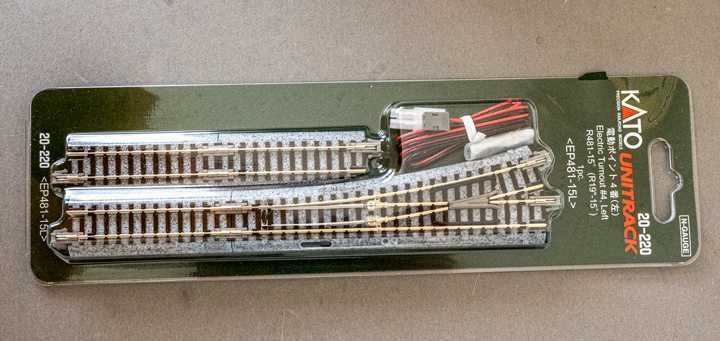

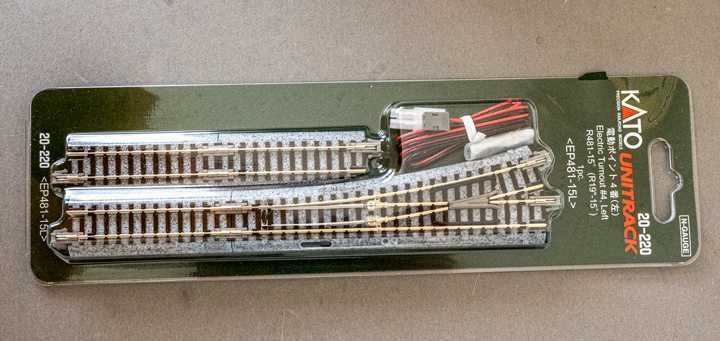

ポイントを交換するつもりだったので

#4ポイントを一応取り寄せましたがスペアに仕舞って置きましょう

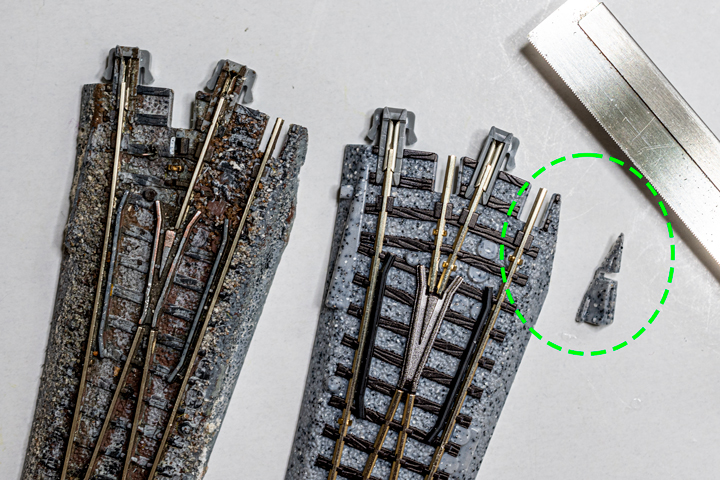

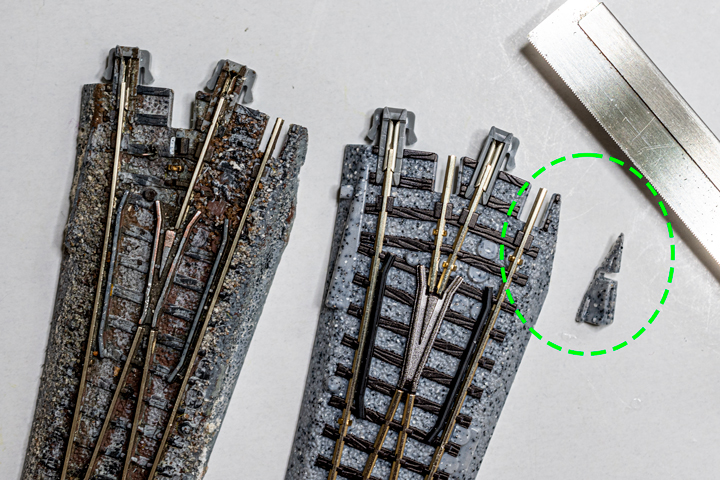

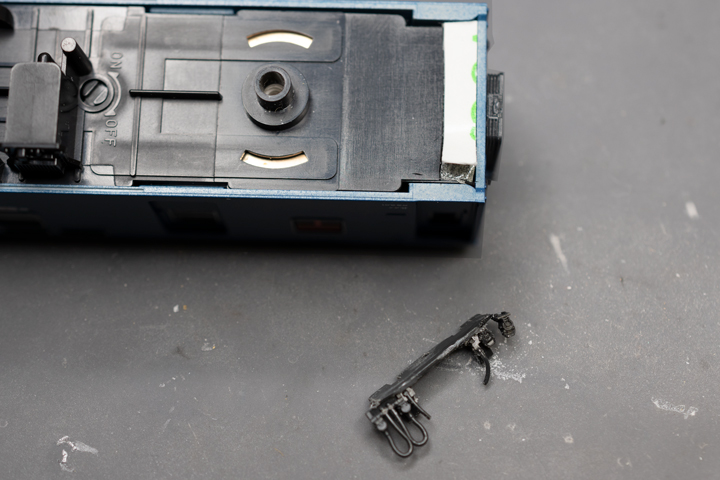

分岐側が凹んでいる気がしたので

レールを掴んで抉っていたら・・・

あらま 外れたしまいました

新品のポイント仕舞うどころでは無く早速出番

カーブ部分からごっそり外しました

カーブ線路とポイントを一緒に持上げて「へ」の字状にしないと

ジョイントが外れないんです・・・ トホホ

新しいポイントの道床を一部カットしています

このポイントは隣の#4ポイントと完全に平行に設置しているので

この部分をカットしないと隣の分岐部凸に当たって設置出来ないんです

ユニトラック標準の設置法ではここが当たらない様に

若干ずらして設置する様になっています

レール側面をガッシュアクリックで茶色に塗ってます

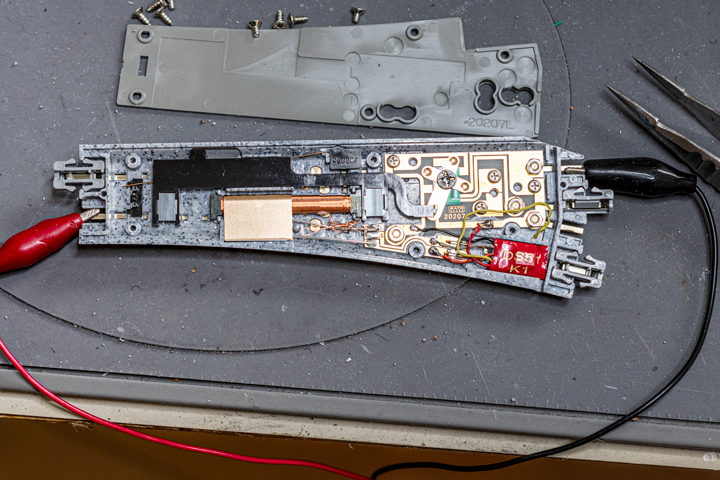

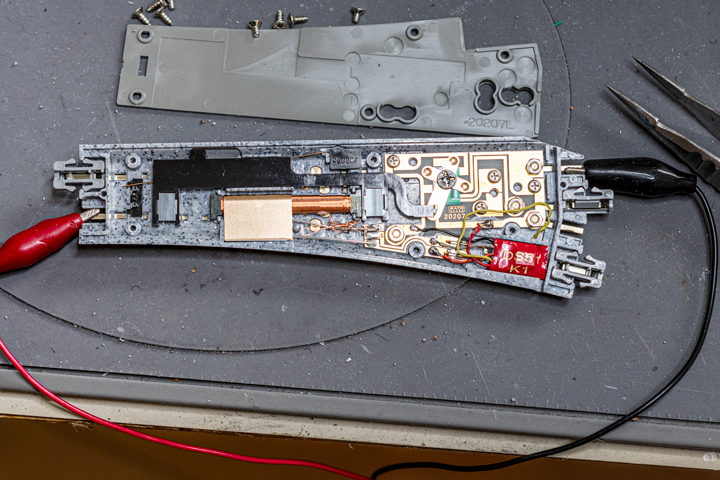

壊してしまったポイントから

DCCポイントデコーダー(赤色の四角いやつ)を移植して作動確認中

新ポイントを設置してMAの9600で走行試験中

この9600が一番線路の荒れに敏感な様なので試験車に使ってます

直進は問題無く通過出来るのですが 分岐側への走行が今一

キハ82の試運転では問題無い状態になったんですか

9600の固有問題として目をつぶろうか

如何したものか うむ~~

では、また。

DD51が脱線した時に点線部の接続部レールに段差が有ったので

少々ヤスって高さを合わせのが拙かったのかな?

取敢えずポイントを剥がすべくバラストにエタノール散布

エタノールでバラストが緩んだので

マイナスドライバーを差し込んで線路を浮かせます

線路を少し浮かせた状態で試運転すると

脱線しなくなったので隙間に0.5tのプラ板を挿入

これで様子を見る事にしましょう

ポイントを交換するつもりだったので

#4ポイントを一応取り寄せましたがスペアに仕舞って置きましょう

分岐側が凹んでいる気がしたので

レールを掴んで抉っていたら・・・

あらま 外れたしまいました

新品のポイント仕舞うどころでは無く早速出番

カーブ部分からごっそり外しました

カーブ線路とポイントを一緒に持上げて「へ」の字状にしないと

ジョイントが外れないんです・・・ トホホ

新しいポイントの道床を一部カットしています

このポイントは隣の#4ポイントと完全に平行に設置しているので

この部分をカットしないと隣の分岐部凸に当たって設置出来ないんです

ユニトラック標準の設置法ではここが当たらない様に

若干ずらして設置する様になっています

レール側面をガッシュアクリックで茶色に塗ってます

壊してしまったポイントから

DCCポイントデコーダー(赤色の四角いやつ)を移植して作動確認中

新ポイントを設置してMAの9600で走行試験中

この9600が一番線路の荒れに敏感な様なので試験車に使ってます

直進は問題無く通過出来るのですが 分岐側への走行が今一

キハ82の試運転では問題無い状態になったんですか

9600の固有問題として目をつぶろうか

如何したものか うむ~~

では、また。

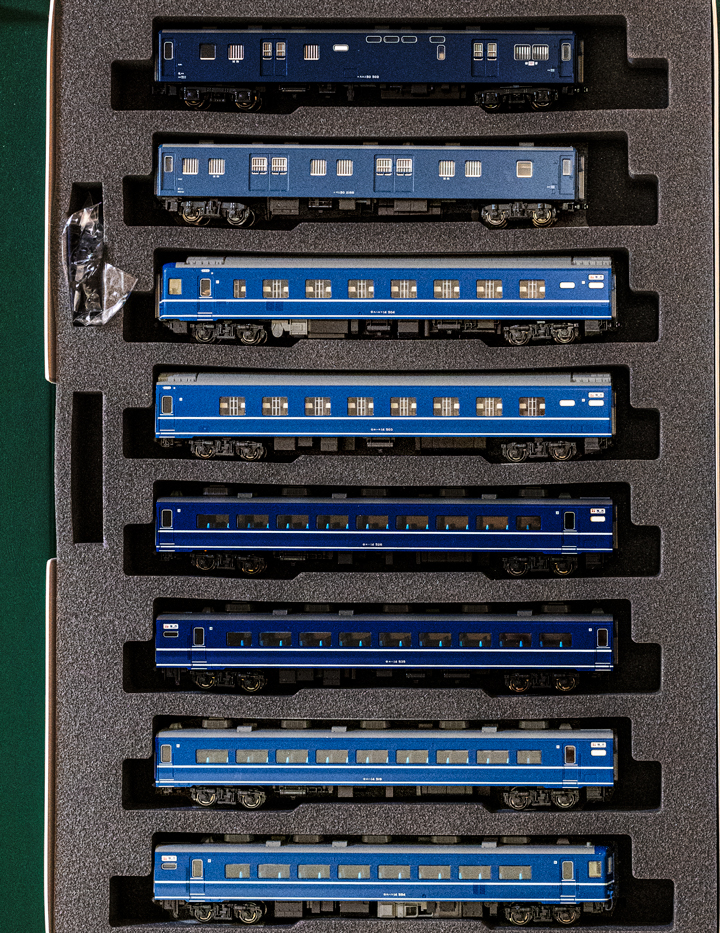

急行「まりも」 やっと完成! かな [車両]

Tomixのまりも発売広告を見ていて

オユ10の手持ちが有る事を思い出して始まった

急行「まりも」編成をKATO車で組む試み

急行「利尻」と「ニセコ・宗谷」の寄せ集めで

やっと完成!

全7両ですが当レイアウトにはこれ以上長編成は無用

車番を変更しようと色々調べましたが ???

寝台3両は判る範囲で車番変更

残りはそのまま

走らせている分には見えません・・・

KATOの8両用の車両ケースを買って入れましたが

内容表示が欲しい

早速適当にプリンタで印刷

試し刷りで地のグリーンの色が合いません

左に見える奥2枚はプリンタにセットしてあるコピー紙に試し刷り

紙を変えた写真用マット紙にしたのが左の手前

真直ぐに置いた物が厚手のマットシール紙にプリントした最終版

何とか似たようなグリーンが出せました

これが完成したもの

写真ではシールの緑が薄くなっていますが

肉眼ではほとんど同じに見えます

暫くは「まりも」を走らせてボ~~と眺めていましょうか

では、また。

急行「まりも」編成をKATO車で組む試み

急行「利尻」と「ニセコ・宗谷」の寄せ集めで

やっと完成!

全7両ですが当レイアウトにはこれ以上長編成は無用

車番を変更しようと色々調べましたが ???

寝台3両は判る範囲で車番変更

残りはそのまま

走らせている分には見えません・・・

KATOの8両用の車両ケースを買って入れましたが

内容表示が欲しい

早速適当にプリンタで印刷

試し刷りで地のグリーンの色が合いません

左に見える奥2枚はプリンタにセットしてあるコピー紙に試し刷り

紙を変えた写真用マット紙にしたのが左の手前

真直ぐに置いた物が厚手のマットシール紙にプリントした最終版

何とか似たようなグリーンが出せました

これが完成したもの

写真ではシールの緑が薄くなっていますが

肉眼ではほとんど同じに見えます

暫くは「まりも」を走らせてボ~~と眺めていましょうか

では、また。

花見! [番外編]

今回は鉄分0で~~す!

やっと桜が満開に でも天候が今一・・・

六本木ヒルズ 毛利公園の池の桜

正面に見えるのは麻布台ヒルズに建つ330mの森JPタワー

その右手遠景に東京タワーが見えます

六本木ヒルズ 桜坂

桜坂の桜も満開!!!

西麻布交差点角に建つ権八の桜

例年この界隈では一番先に咲き誇るのですが

今年は他と同じぐらいに開花

青山墓地の桜と六本木ヒルズ

今回一連の写真は4月4日の午後に散歩で撮った物

この日も生憎の曇天で桜が全く映えません・・・

写真の空はPhotoshopの空の入れ替えで青空化しています!

次回は鉄かな?

では、また。

六本木ヒルズ 毛利公園の池の桜

正面に見えるのは麻布台ヒルズに建つ330mの森JPタワー

その右手遠景に東京タワーが見えます

六本木ヒルズ 桜坂

桜坂の桜も満開!!!

西麻布交差点角に建つ権八の桜

例年この界隈では一番先に咲き誇るのですが

今年は他と同じぐらいに開花

青山墓地の桜と六本木ヒルズ

今回一連の写真は4月4日の午後に散歩で撮った物

この日も生憎の曇天で桜が全く映えません・・・

写真の空はPhotoshopの空の入れ替えで青空化しています!

次回は鉄かな?

では、また。

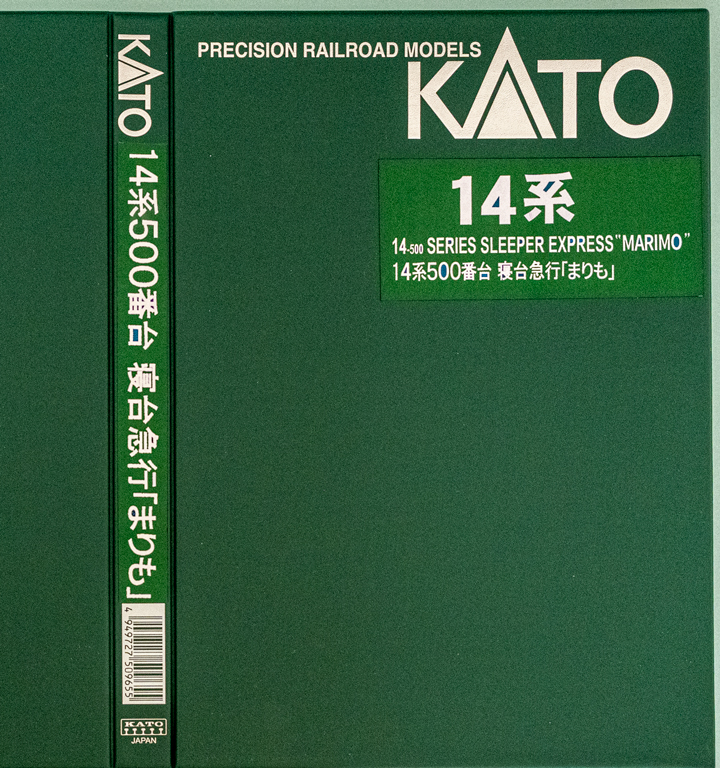

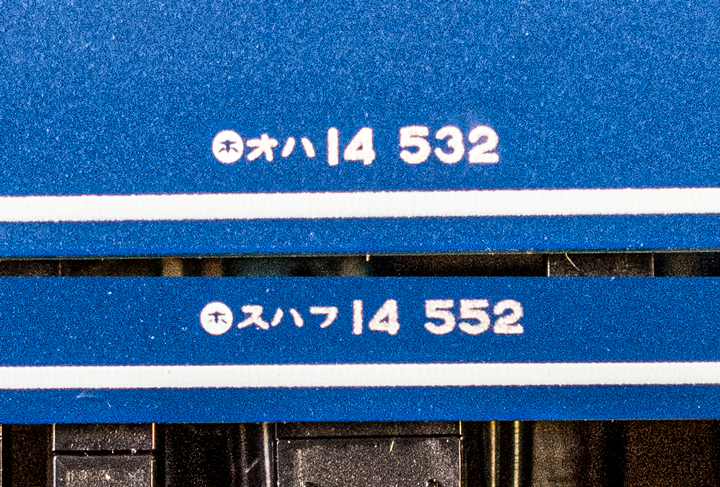

まだまだ 急行「まりも」 [車両]

まだまだ 急行「まりも」のマイブーム継続中

こちらのオハ14とスハフ14の500番台 計2両をオクで入手

オユ10・マニ50・スハネフ14・オハネ14・オハネ14・オハ14・スハフ14の

7両編成 急行「まりも」が完成!!

レイアウトサイズを考えるとマニ10を外した6両編成が良いかな・・・

今回手に入れた2両

車番を見ると「ニセコ・宗谷」セットのバラシ品

No変更の積りでしたが気が乗らないので当分このままかな

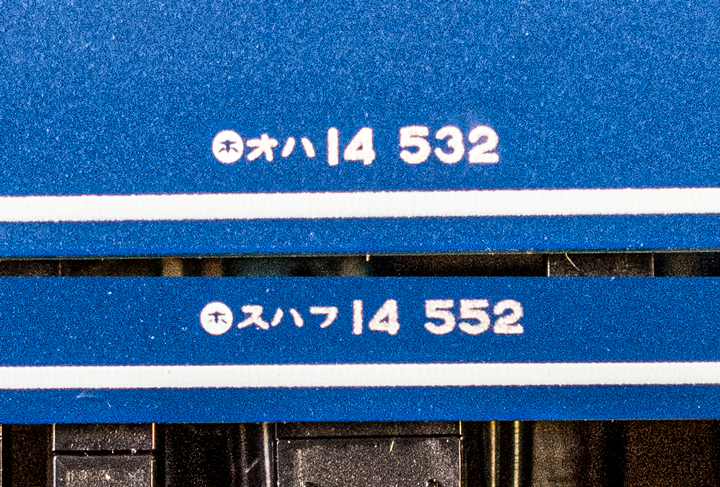

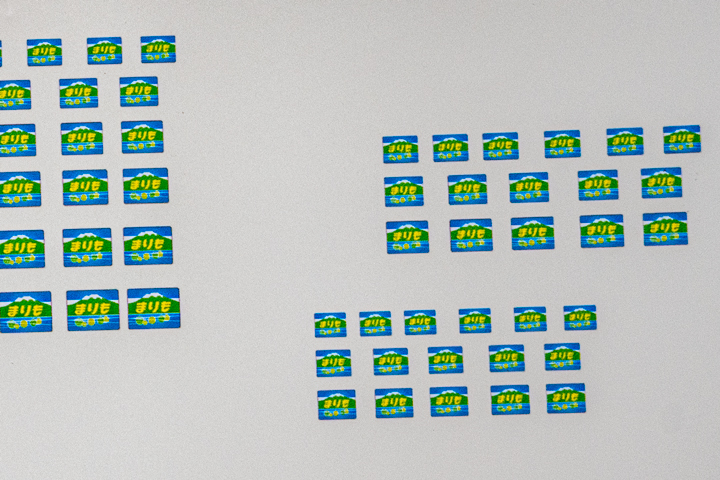

こんな物をプリンターで作ってみました

そう 「まりも」のトレインマーク

マーク自体はWeb上に有る画像を拝借

サイズが良く判らないので適当な大きさの物を作り

Photoshopの画面上で1%刻みに縮小して作ってます

1月中旬に13年も愛用していたプリンターがついに壊れたので

慣れない新プリンターでの印刷で疲れました

光沢フィルムラベル紙への印刷設定が

なかなか上手く行かず手こずったんです

壊れたプリンターは過去2回修理に出しましたが

ついに昨年末で修理対応が終了、止む無く新プリンタを買った次第

旧プリンターは7色全てが顔料インクで好みだったのですが残念・・・

新プリンタは6色全て染料インク 涙

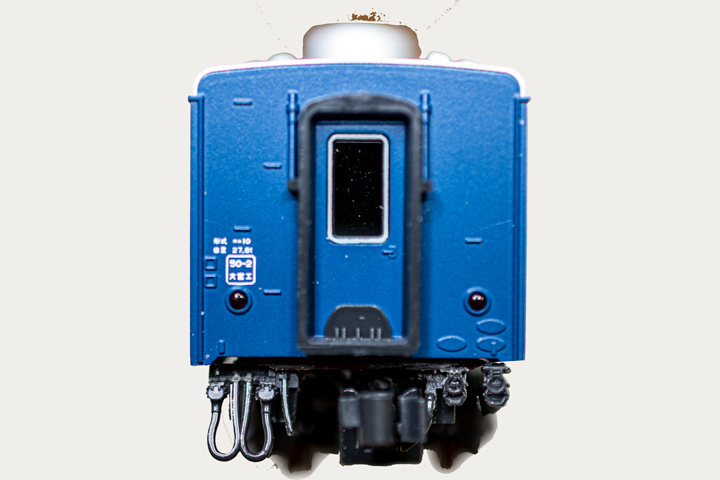

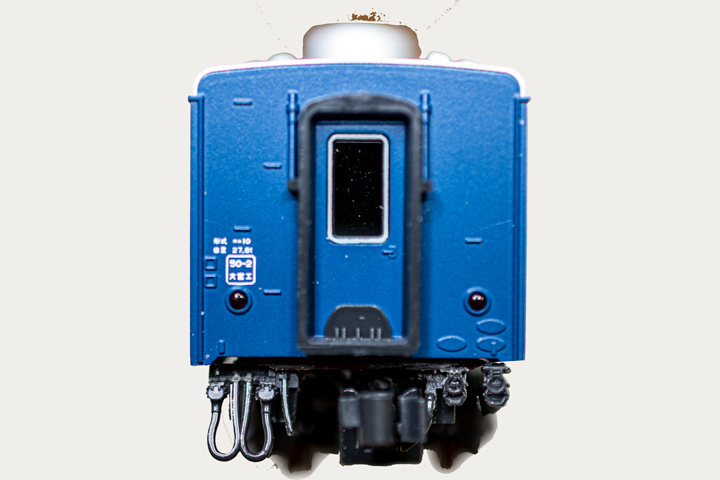

完成したトレインマークをスハフ14のマーク表示機に貼り付け

「ニセコ・宗谷」用のスハフ14のマークは

宗谷・ニセコ・天北・急行 の4種が印刷されています

急行部分を削って無地にし

「まりも」マークを ペタ!

上手く行きました

上手くゆきました

マークの回転停止位置が僅かにずれました

車両はもう一廻して合わせておきました

こちらはスハネフ14のトレインマーク

元々が利尻用なので

宗谷・利尻・天北・大雪 の4種が印刷されています

両端のどちらかを消すのですが大雪は有りかなと思い

宗谷を消すことに

まりもマークを貼りましたが

こちら側にはマニ50が繋がるので見えないというか不要かも?

因みにTomixの今回製品の説明を見ると

「●スハフ14-500形はトレインマークは印刷無し、ライト基板なし」

と有りますが、スハネフ14-500形の間違いかな?

オユ10とマニ50を外した編成にもしたいのですが

郵便車(荷物車)廃止は1986年

オハネ14-500形の寝台2段化は1985年に完了

客車のみの編成だと時代が微妙・・・

そこまで拘る必要もないかな

爺さん何時気が変わるか解りませんんが

ま 拘りも趣味の内

今週は慣れないプリンタの設定等々に時間が掛かりこれだけ

来週も急行「まりも」マイブーム継続の見込み

では、また。

レイアウトサイズを考えるとマニ10を外した6両編成が良いかな・・・

今回手に入れた2両

車番を見ると「ニセコ・宗谷」セットのバラシ品

No変更の積りでしたが気が乗らないので当分このままかな

こんな物をプリンターで作ってみました

そう 「まりも」のトレインマーク

マーク自体はWeb上に有る画像を拝借

サイズが良く判らないので適当な大きさの物を作り

Photoshopの画面上で1%刻みに縮小して作ってます

1月中旬に13年も愛用していたプリンターがついに壊れたので

慣れない新プリンターでの印刷で疲れました

光沢フィルムラベル紙への印刷設定が

なかなか上手く行かず手こずったんです

壊れたプリンターは過去2回修理に出しましたが

ついに昨年末で修理対応が終了、止む無く新プリンタを買った次第

旧プリンターは7色全てが顔料インクで好みだったのですが残念・・・

新プリンタは6色全て染料インク 涙

完成したトレインマークをスハフ14のマーク表示機に貼り付け

「ニセコ・宗谷」用のスハフ14のマークは

宗谷・ニセコ・天北・急行 の4種が印刷されています

急行部分を削って無地にし

「まりも」マークを ペタ!

上手く行きました

上手くゆきました

マークの回転停止位置が僅かにずれました

車両はもう一廻して合わせておきました

こちらはスハネフ14のトレインマーク

元々が利尻用なので

宗谷・利尻・天北・大雪 の4種が印刷されています

両端のどちらかを消すのですが大雪は有りかなと思い

宗谷を消すことに

まりもマークを貼りましたが

こちら側にはマニ50が繋がるので見えないというか不要かも?

因みにTomixの今回製品の説明を見ると

「●スハフ14-500形はトレインマークは印刷無し、ライト基板なし」

と有りますが、スハネフ14-500形の間違いかな?

オユ10とマニ50を外した編成にもしたいのですが

郵便車(荷物車)廃止は1986年

オハネ14-500形の寝台2段化は1985年に完了

客車のみの編成だと時代が微妙・・・

そこまで拘る必要もないかな

爺さん何時気が変わるか解りませんんが

ま 拘りも趣味の内

今週は慣れないプリンタの設定等々に時間が掛かりこれだけ

来週も急行「まりも」マイブーム継続の見込み

では、また。

急行「まりも」 続き の続き [車両]

急行「まりも」 のマイブームが続いています

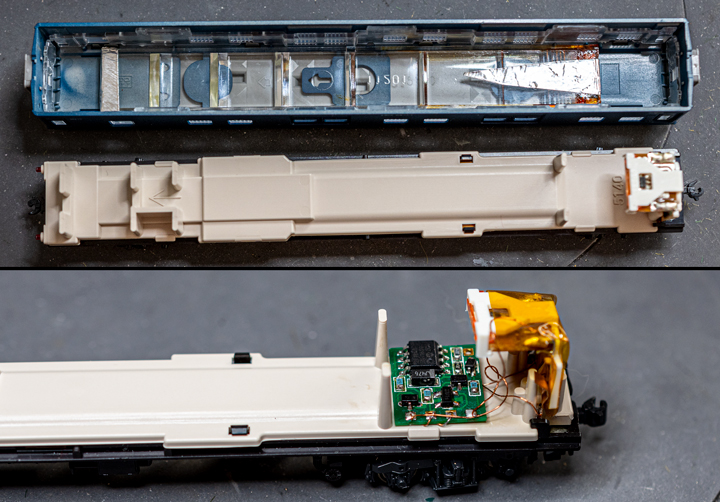

先ずは オユ10の室内灯

ライトユニット・導光板は 何時も通りKATOの純正を使用

DCCデコーダーには設置スペースが十分あるので

ワンコインデコーダーをそのまま使用

簡単であっと言う間に工作終了

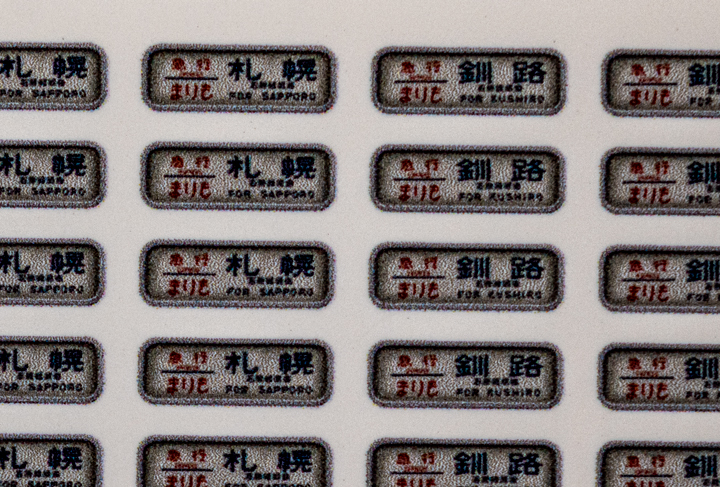

こんな物をオクで手に入れました

マニ50

上は利尻のセットから拝借品

下が今回入手の物で ニセコ・宗谷のセット バラシ品だそうです

室内灯を付けようとばらすと

テールライトのライトユニットが付いていない・・・

ニセコ・宗谷セットのマニ50はユニット無しなのかな???

ま手持ちのライトユニット・スイッチ・S/Pを使って点灯化

でも編成中間に入るので付けなくても良かった気もしますが

マニ50も純正室内灯一式を取付

こちらのデコーダーはワンコインデの組み上がりが無かったので

永末の1FXデコーダーを使いました

そしてこちら スハネフ14も2両になりました

これもオクで手に入れた物

利尻セットのバラシ品だそうです

前回も書いた通り

KATOの14系500番台寝台車は「利尻」にしか入っておらず

スハネフ14とオハネ14が各1両しか入っていないので

貴重品かもしれません

座席車も14系500番台は

スハフ14は利尻に1両 ニセコ・宗谷に2両

オハ14は利尻に2両 ニセコ・宗谷(含む増結)に5両

とまあまあの台数が有ります

と言う事でKATOの14系500番台を集めようと思うと結構大変

まあ実車もあまり台数が無かった様ですので順当なのかな?

あと別に14系寝台急行編成を組むとしたら「大雪」かな

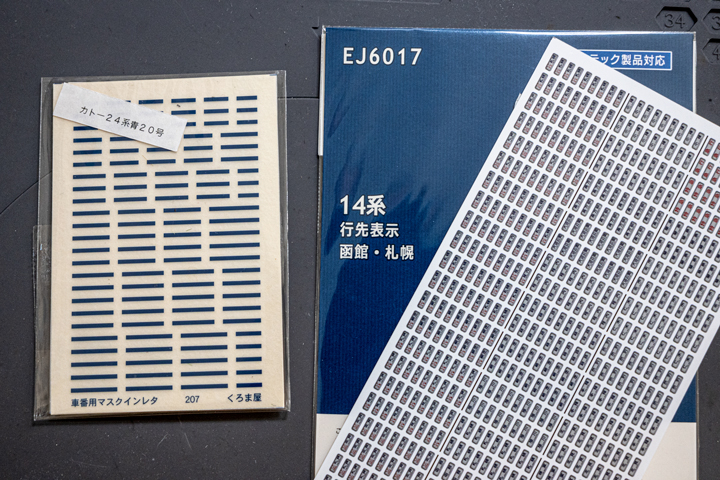

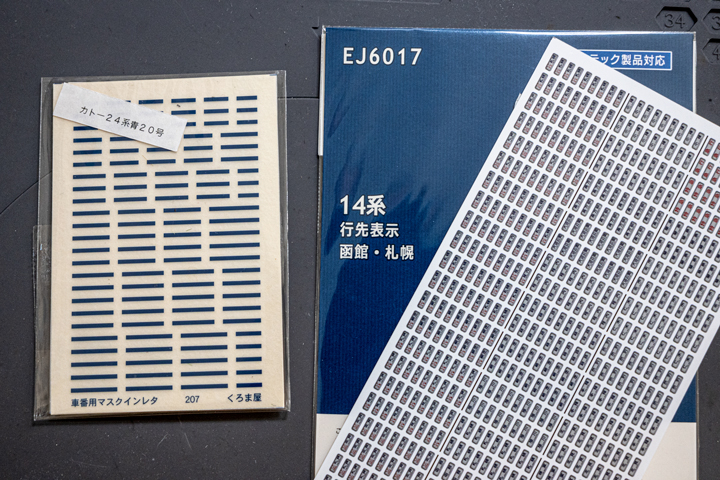

本題に戻って こんな物を買いました

左は くろま屋の車番マスキングインレタ KATO青20号用

右は ジオマトリックスの行先表示シール

オクで入手した車両の番号を変えるのに

元の印刷を消そうと四苦八苦

結局デザインナイフで削りましたが・・・

そこで買ったのが車番マスキングインレタ

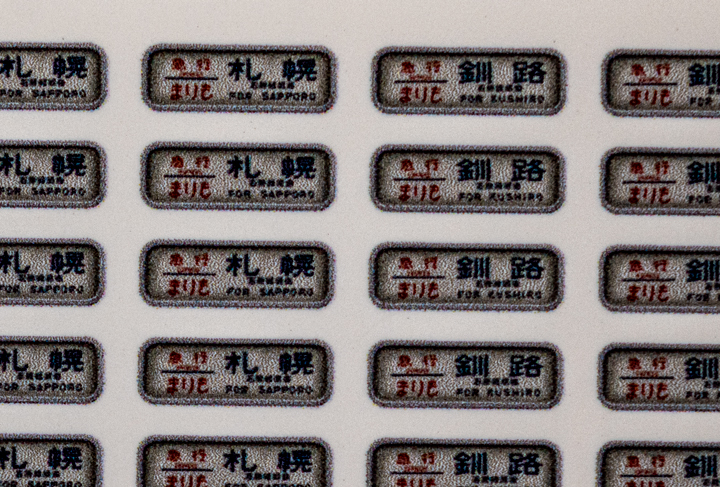

行先表示も替えようかと買ってみたシール

Tomix適合品だそうですがサイズは合いそう

でもベースが結構暗めのグレー

KATOの付属シールを見るとベースは透明

さてどうしよう

まだまだ 急行「まりも」のマイブームが続きそう

では、また。

本題に戻って こんな物を買いました

左は くろま屋の車番マスキングインレタ KATO青20号用

右は ジオマトリックスの行先表示シール

オクで入手した車両の番号を変えるのに

元の印刷を消そうと四苦八苦

結局デザインナイフで削りましたが・・・

そこで買ったのが車番マスキングインレタ

行先表示も替えようかと買ってみたシール

Tomix適合品だそうですがサイズは合いそう

でもベースが結構暗めのグレー

KATOの付属シールを見るとベースは透明

さてどうしよう

まだまだ 急行「まりも」のマイブームが続きそう

では、また。

急行「まりも」 続き [車両]

急行「まりも」 弄りが続いています マイブーム状態!

Tomixのサイトにある急行「まりも」の解説を見ると

寝台車は非常口を再現、オハネ14はベットが3段の姿を再現

とあります スハネフ14のベットはどうなんだろう?

KATOの利尻の寝台車では両方再現されています

Tomixの写真を見るとオユ10の後部に

ジャンパ栓等が付いているので

KATOのパーツを適当に切出して付ける事に

元はダミーカプラー用なので

ナックルカプラーが首振り出来るように大きく切欠いてます

取付は両面テープで ペタ

ま なんとか形になったかな

Tomixの10両編成を真似てみたかったので

利尻用オハネ14を2両オクで調達!!!

10両編成にはあと1両必要ですが・・・

両車 オハネ14 503号となります

その内 車番変更しようかな 501と504かな

KATOの14系500番台寝台車は「利尻」にしか無いんです

しかもセットには スハネフ14とオハネ14が1両づつしか入ってません

運よく2両もオクに出ていて良かった

「はまなす」のスハネフ14はオハネフ25改造の550番台

オハネはオハネ25なので「利尻」の寝台車は貴重

これに気付くとスハネフ14も欲しくなります・・・

さて 9両編成でレイアウト上で記念撮影

当レイアウトにはチト長すぎの様です・・・

もう一枚 9両編成でパチリ

やっぱり長い

ちょっと横長写真です

ちょっと横長写真です

上から9両編成、7両編成、6両編成

やっぱり6両編成でいいかな レイアウト相応って感じ

DD51・スハフ14・オハネ14・オハネ14・スハネフ14・マニ50・オユ10

の6両編成 札幌発⇒釧路行き ってとこかな

次は

オクで手に入れたオハネ14の2両とオユ10に室内灯を入れようかな

取付は両面テープで ペタ

ま なんとか形になったかな

Tomixの10両編成を真似てみたかったので

利尻用オハネ14を2両オクで調達!!!

10両編成にはあと1両必要ですが・・・

両車 オハネ14 503号となります

その内 車番変更しようかな 501と504かな

KATOの14系500番台寝台車は「利尻」にしか無いんです

しかもセットには スハネフ14とオハネ14が1両づつしか入ってません

運よく2両もオクに出ていて良かった

「はまなす」のスハネフ14はオハネフ25改造の550番台

オハネはオハネ25なので「利尻」の寝台車は貴重

これに気付くとスハネフ14も欲しくなります・・・

さて 9両編成でレイアウト上で記念撮影

当レイアウトにはチト長すぎの様です・・・

もう一枚 9両編成でパチリ

やっぱり長い

上から9両編成、7両編成、6両編成

やっぱり6両編成でいいかな レイアウト相応って感じ

DD51・スハフ14・オハネ14・オハネ14・スハネフ14・マニ50・オユ10

の6両編成 札幌発⇒釧路行き ってとこかな

次は

オクで手に入れたオハネ14の2両とオユ10に室内灯を入れようかな

急行「まりも」のマイブームはまだまだ続きそうです

では、また。

では、また。

急行「まりも」 [車両]

模型屋さんのHPで部品を探していたら

これを見つけてしまいました

14系500番台の 急行「まりも」

写真にもある通り1983年当時だそうです

写真にもある通り1983年当時だそうです

以前新製品予告は見た気がしますが

あまり買う気が無かったのでパスしていました

先月発売だったんですね・・・

これ 14系500番台の 急行「まりも」

1988年6月以降のドリームカー導入時の編成だそうです

持ってはいますがお気に入りでは有りません

やっぱり 1983年当時かな・・・

これは 特急「まりも」

2007年頃の姿だそうです

キハ183系のディーゼル編成に14系500番台寝台車が・・・

こちらも 持ってはいますがお気に入りでは有りません

14系500番台の寝台列車と言えば

こちら KATOの 寝台急行「利尻」が有ります

この編成は往時の寝台急行らしくてお気に入りの編成です

Tomixの1983年急行「まりも」の編成表を見ていて気づいたのですが

上の写真の明るくした部分5両に オユ10があれば

件の1983年急行「まりも」の基本セットと同じ

6両編成が完成するでは有りませんか!!!

Good Idea な気がしてきました

何故か棚の中にこんな物が有るんです!

7年程前にスハフ44、スハ45等と一緒に新品を買っていました

何の為に何故買ったのか全く覚えが有りません

カプラーもアーノルトのままなので走らせた記憶も無し

ま、とにかくオユ10があったので

取敢えず1983年当時の急行「まりも」編成が再現出来そうです

今週は寒くて模型部屋にはとんとご無沙汰状態

来週は1983年当時の急行「まりも」編成の記念写真でも撮ろうかな

では、また。

横浜元町 喜久家のラムボール [番外編]

1001回目は模型はお休み

超~ 久しぶりに横浜元町に出かけました

これがお目当ての 喜久家のラムボール

渋谷から湘南新宿ラインで一路横浜へ

途中富士山が綺麗だったのでパチリ

扉開閉ボタン付きの車両に乗るのも

超~~ 久しぶり

因みに電車の形式は知りません・・・

結構昔から在る東海道線の車両かな

元町 喜久家に到着しましたが早すぎた様です

開店は10:15分

開店時間まで暫しお散歩

元町の端 港の見える丘公園の下側の入り口まで

行って戻りました

家に帰って ラムボールでお茶!

廻りのチョコを割るとラム酒の香りが広がります

美味しかった

カップの中身はコーヒーならぬ 紅茶

次回は模型かな?

では、また。

板キットに 室内灯!! オハ62 [車両]

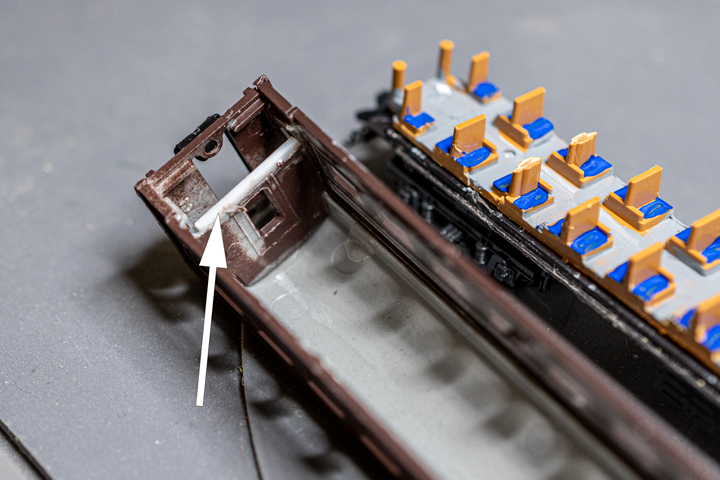

前回完成したと思った 板キットのオハ62

床の収まりが悪かったのを修正

デッキ 室内間の隔壁の片側を削り過ぎていたので

1mm角のプラ棒を貼って高さ調整

何とかなりました

ここからが今日の本題

板キットにKATOの床を無理やり嵌めたのは

そう 室内灯を付けたかったからなんです

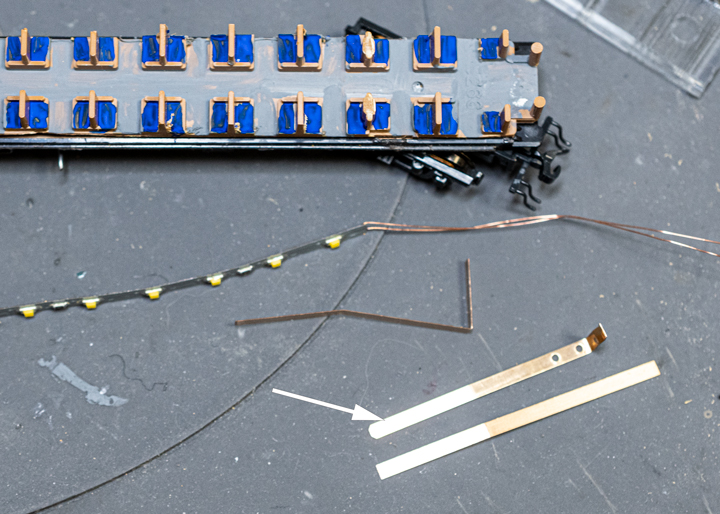

久々にこちらの超極細テープLEDを使います

集電用S/Pは随分前に買った美樹模型さんの

リン青銅帯板を使います

矢印のKATO純正品の曲げを真似て曲げ加工

テープLEDにはマグネットワイヤーをハンダ付け

DCC(交流電源)なので配線を集電板に繋げば完成

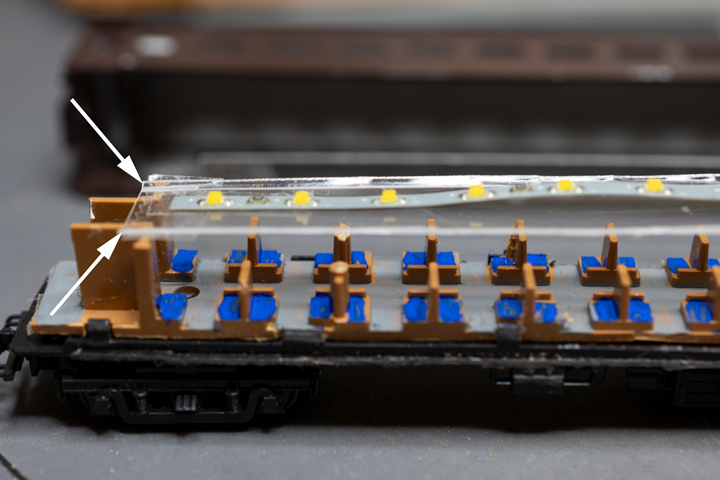

車体側にLEDを付けると配線がややこしいので

床側にL字に曲げた0.2tの透明プラ板を置いてその上に

テープLEDを上向きに設置して見ました

天井に反射させて間接照明にする作戦!

0.2tの平プラ板では中央が垂れ下がりそうなので

プラ板の長手方向両端部(矢印)を1mm程折り曲げて

断面係数を稼いで垂れ下がり予防

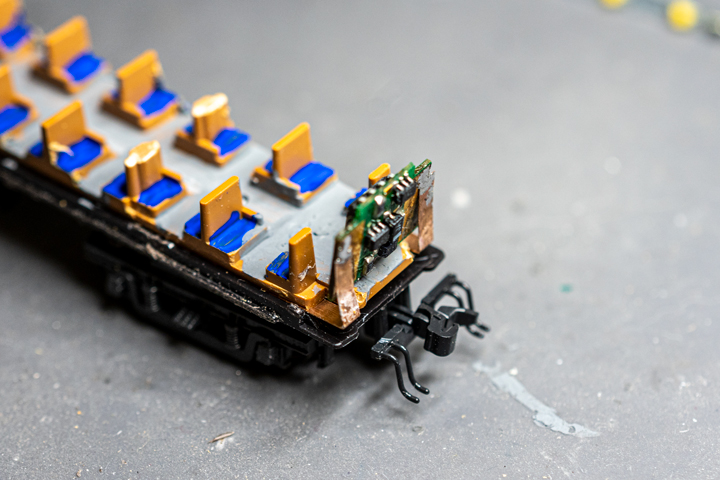

線路電源ONで室内灯が点きっ放しになるので

DCCデコーダーを電源とLED間に設置

スペースの関係でKATOの純正デコーダーをおごりました

ハイ いい感じで室内灯完成です

デッキ部が暗いのは見なかった事に・・・

これで 板キット オハ62は完工と言う事に

\(^o^)/

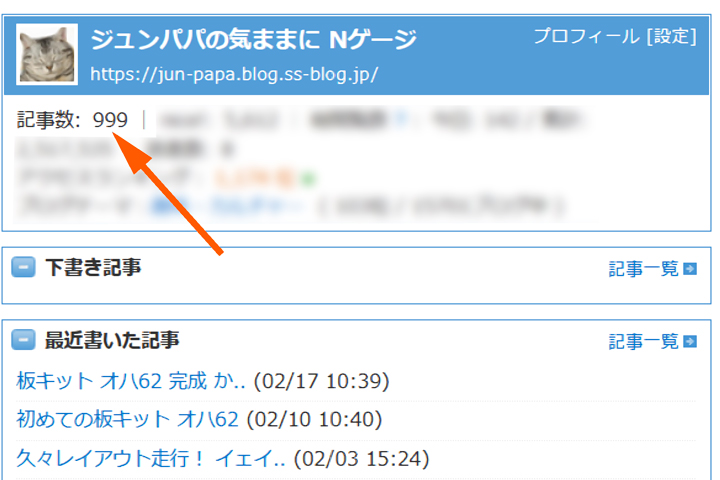

はてさて 2009年5月に始めた拙い弊ブログも

前回の記事で 999回となり

今回この記事が 目出度く1,000回目!!!

今後とも宜しくお願い致します

m(__)m

では、また。

前の10件 | -